Shin, Yang Seob

내안의 풍경

– 신양섭의 근작에 대해 –

오광수 (미술평론가 . 전 국립현대미술관장)

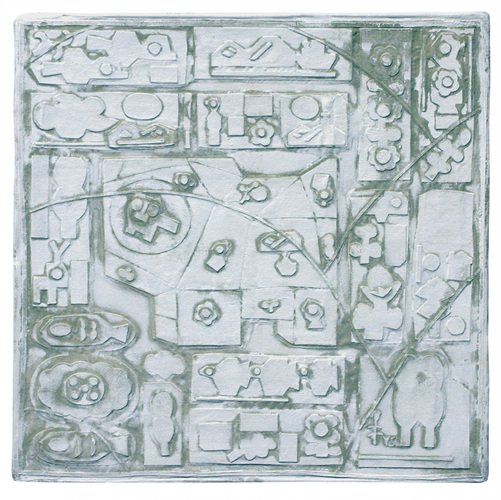

신양섭의 개인전이 오랜만에 열리었다. 그런만큼 작품상의 변모를 지적치 않을 수 없다. 적어도 형식상에 있어 그의 작품은 종전의 작품과 대조를 이룬다. 요약컨대 종전의 작품이 캔버스위에 시술되는 안료의 그림인 점에 비해 근작은 화면위에 천으로 요약된 이미지가 다시 겹쳐지는 일종의 꼴라쥬 방법이 시도되고 있다. 따라서 화면은 바탕과 이 위에 다시 첨가되는 이미지의 중첩으로 인해 요철의 입체적 구성으로 이루어지고 있는 셈이다. 종전의 작품이 두터운 마티엘로 인한 안료의 층이 두드러지게 표상되었음에도 여전히 평면성의 한계를 벗어나지 않았다면, 근작은 두터운 마티엘의 안료층이 구사되지 않으면서도 요철의 구성으로 인해 다분히 반입체적, 릴리프적 회화란 구현에 상응되고 있다. 그럼에도 불구하고 종전의 작품과 근작에 이어지는 맥락에 있어 심한 변화의 내면은 찾을 수 없다. 종전의 작품의 바탕을 이루었던 백색의 기조는 여전히 근작에도 이어지고 있다. 또한 내용에 있어 각가지 이미지의 단면들 역시 종전의 화면과 근작의 화면이 두드러지게 차이가 나는 것도 아니다. 백색의 기조에서 시작되는 그의 화면은 오랜 시간이 흐른 근래에도 여전히 백색으로 일관되고 있기 때문이다.

신양섭의 작품은 마치 흙벽의 푸근한 질감을 연상케 한 바 있으며, 시골의 담벽이나 부엌의 연기에 그으른 아궁이처럼 정감으로 가득 찬 것이었다. 이미 오래전에 잊어버렸던 고향집의 구석구석을 떠올리게 하는 소박한 감정을 담아낸 것이었다. 오래 묶었던 장이나 김치의 맛처럼 발효된 맛으로 우리들의 시각을 끌었다. 시간의 저 너머로 달려가게 하는 향수로 인해 아련한 그리움에 젖게도 하였다. 구체적인 이미지가 지워져가면서 잡힐 듯 말 듯 떠오르는 선이나 점으로 표상되는 자연의 모습은 조만간 온갖 설명을 지우고 그림은 그림으로 돌아가야 한다는 일종의 원형회귀의 단계를 보여주었다. 이번 전시가 있기 전 2002년의 개인전 작품들이 대체로 이같은 분위기로 일관된 것이었다.

원형, 삼각, 빗살문 같은 형태들이 명멸하는 화면은 그것이 자연현상을 구현한 것임에도 다분히 추상적, 개념적 과정을 보여준 것이었다. 흰바탕에 흰 이미지의 표상은 공간에 깊이와 여운을 더해준 것이었다. 근작에서 보이는 이미지의 요약화, 단순하고도 간결한 이미지의 요체화는 이전의 작품에서 진행되었던 환원의 논리에 근거하면서도 보다 뚜렷한 이미지의 기호화로 나타나고 있다는 데서 변화아닌 변화라는 수식에 어울릴 듯 하다. 모든 대상들이 기호화하면서 설명은 암시적인 것으로 바뀌고 있으며 화면에는 많은 이미지의 나열로 인해 구조적인 입체화에도 불구하고 평면성이 강화되는 역설이 포착된다. 그러면서 화면은 더욱 구조적차원을 지향하게 된다.

그의 근작은 일종의 마음의 풍경이라고나 할 자기 속에 걸러진 것들이며 동시에 주변에 산재되는 범속한 대상의 선택들로 채워진다고 해도 과언이 아니다. 산, 마을, 구름, 호랑이, 나뭇잎 등 흔히 볼 수 있는 자연의 현상들이 단편화되어 화면 가득히 채워지면서 전면화가 이루어지고 있다. 이들 자연의 단면들이 하나의 공간속에 나열됨으로써 범신적 차원을 형성하고 있음은 참으로 흥겨운 진행이라 할 수 있다. 물고기와 사람, 나무와 새, 여인과 교회 등 아무런 맥락도 갖지 않은 사물들이 서로 비집고 자리 함으로써 또 하나의 질서를 만들어가는 것. 이것이야말로 범신적 차원이 아닌가.

이들 단편화된 이미지들의 기호는 백색의 기조위에 때로 약간씩의 변화 있는 색조를 가미함으로써 백색의 전면화를 벗어나고 있는 것도 그의 근작이 보여주는 풍부한 내면화의 한 증후가 아닌가 본다. 종전의 작품에서 두드러졌던 소박한 감정은 보다 세련된 구성으로 인해 더욱 투명하고도 깊은 것이 되고 있다. 화면을 일정한 테두리로 감싸는 것도 밀도를 더해주는 장치가 된다. 그것은 어떻게 보면 내안의 이미지, 내안의 풍경으로서의 장치라고도 할 수 있다. 자기세계에 대한 확신과 더불어 무르익어가는 모색의 또 다른 단면이라고 할 수 있으리라.