한만영

기억의 현재형

김용대ㅣ 삼성미술관 큐레이터

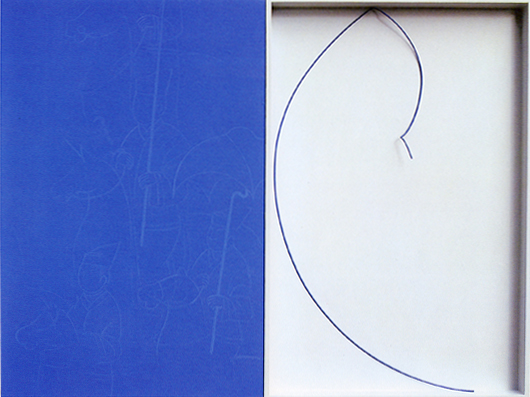

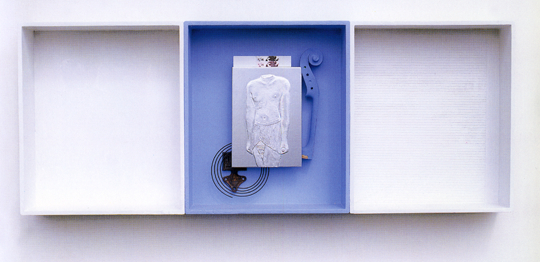

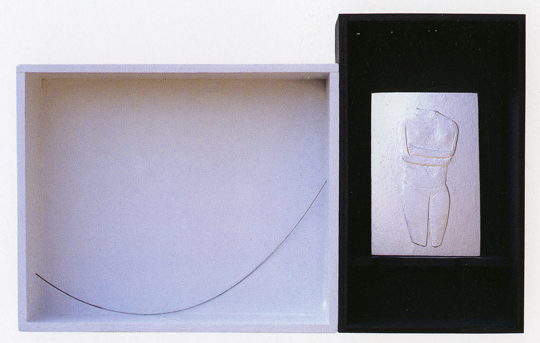

한만영의 작업에는 상자들이 등장한다. 이 상자들은 형식적인 경우와 시각적으로 볼 수 없는 경우의 두 가지 형식을 가진다. 형식적인 경우는 물리적인 것으로서의 실제 상자이며, 시각적으로 볼 수 없는 경우는 의식의 저변에 가라 앉아 있는 기억의 상자들이다. 이 상자들은 그의 기억들이 보관되는 특별한 장소이다. 이 장소는 물리적인 것과 심리적인 것이 공존하는 아주 유니크한 곳이다. 이 장소에서는 물리적인 것과 기억의 관계가 중력으로 작용한다. 이 중력은 하나의 인식적 관계항이며, 눈에 보이지 않는 그러나 존재하는 무한한 질량이다. 이러한 존재적 실재는 한만영 작업에서 여러 가지 요소와 오브제와 이미지로 이루어져 있으며, 그 곳에서 그는 주술사처럼 참여하고 있다. 그가 동원하고 있는 기법은 소위 패러디라는 것인데, 이것을 그는 의식의 통로로 활용하고 있다. 실제와 기억의 간격이 자유롭게 연결되어 기억들은 실제의 상자 속에 담기기도 하고, 실제의 상자로서의 오브제는 잠재 의식 속에 기억으로 저장되기도 한다. 이 양립은 평행선처럼 두 개의 각기 다른 몫 을 가지면서 그의 의도와 표현의 기법에 의해 알맞게 섞이기도 한다. 그 섞임은 본래의 몫을 잃어 버리는 것이 아니다. 그대로 유지되면서 균형을 가진다. 이 시점은 그의 작업에서 매우 신중한 긴장감으로 유지된다. 이 접점을 위해서 그는 많은 재료들을 동원한다. 이때 동원되는 수 많은 재료들은 심리적인 의식의 단층 속에 자리 잡고있는 무의식의 세계와 시간을 머금은 오브제들과 다른 사람들에 의해 이미 만들어진 이미지로서의 조각, 회화, 사진 등이다.

그의 작업에서 “오래된 이미지들”은 그것을 처음 만들고 작업한 당시의 시간이 정지된 듯 이 위치하고 있으며, 그것을 만든 사람의 의식의 이미지가 그의 전달하려는 의도에 의해서 안내된다. 이 이미지는 하나의 상징처럼 많은 시간을 거치면서 변형되기도 한다. 첫번째 이미지를 만든 사람의 의도가 강화되기도 하고, 전혀 다른 느낌으로 전달되기도 한다. 그것을 만든 사람의 의도가 전달되지 않는 경우도 있다. 이 때 그 첫번째 이미지는 그의 작업에서 하나의 생명력을 갖게 되는데, 그 생명력은 시간에 대한 새로운 인식에 근거한다. 이 발견된 이미지들은 발견 이전부터 하나의 상징적인 의미로서 존재해왔다. 이 곳에서 그는 “선택이라는 간섭”을 통하여 첫 번째 이미지를 만든 사람을 만나고 있으며, 첫 번째 이미지를 만든 사람의 의도와 깊은 관련 없이 과감하게 변용시켜, 새로운 이미지로 활용한다.

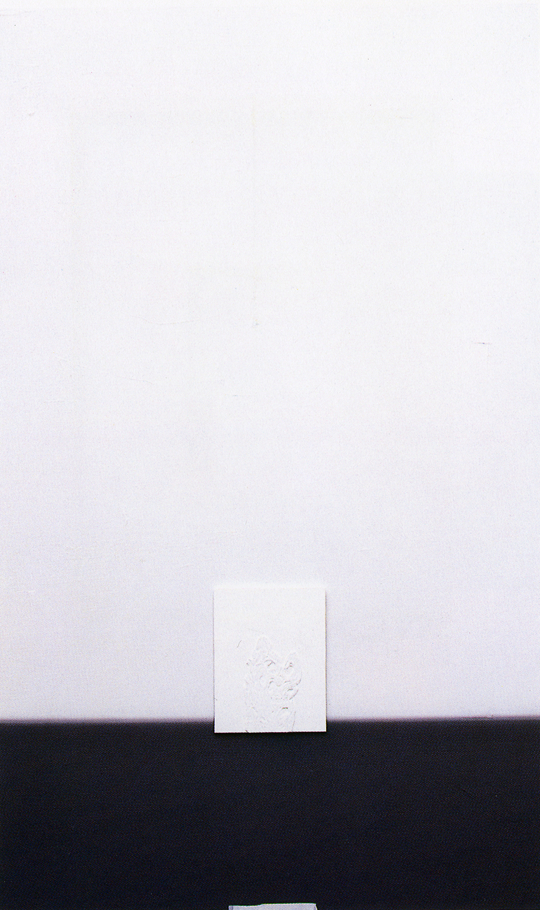

이러한 활용에 있어서, 그의 솜씨는 아주 예민하고 치밀하게 작용하는데, 첫 번째 이미지를 그대로 활용하면서, 그것과 더불어 그가 만든 새로운 오브제적 이미지를 자연스럽게 무명화 시킨다. 이 무명화는 이미지라는 관념에 의해 화석화된 이미지를 향하여 새로운 생명과 이름을 부여하는 과정이다. 또한 이 의도를 강조하기 위해 기존의 패러디 기법과 더불어 익명화라는 기법을 사용한다. 여기서의 무명화는 이름이 없음을 의미하며, 익명화는 무명이라는 이름을 가진다는 의미이다. 이러한 한만영식의 패러디는 시간의 문제를 병치 시킬 때 적용될 수 있는 창의적인 기법이다. 또한 이 기교적 방법에 의해서 새로운 공간적 해석을 시도하는데, 이 새로운 공간에 불리워진 이미지들은 캔버스라는 평면속에서 입체화된 형식으로 보여지기도 하고 또 다른 평면성을 부여하기도 한다. 그 이미지들은 다빈치의「모나리자」, 미켈란젤로의「다비드상」, 마사치오의「낙원의 추방」, 보디첼리의「비너스의 탄생」, 베르미어의「부엌의 하녀」, 고야의「나체의 마야」, 모딜리아니의「나부」, 정선의「인왕제색도」, 신윤복의 산수화와 속화, 고구려의 고분벽화의 주작도, 수렵도, 행렬도, 민화 속의 호랑이 그림, 마릴린 몬로의 얼굴, 가야의 갑옷, 병마도용, 목기처럼 보이는 오리, 잡지와 사진 등이다. 그는 이처럼 이미 알려진, 발견된 이미지들의 본래 성격을 적절히 인정하면서, 그의 잠재의식의 통제를 통과한 경우에만 사용한다. 이 통제력이 바로 한만영의 창조 의식으로서의 조형 어법이다.

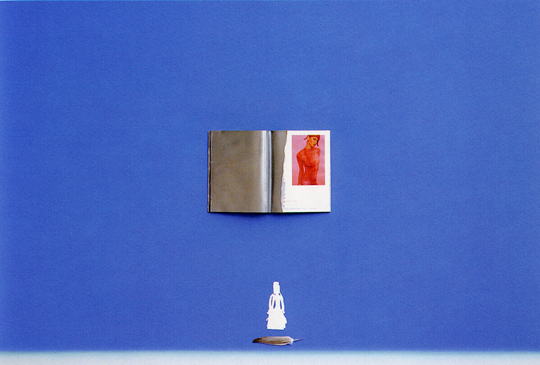

그의 작업에서 “오랜 시간을 머금은 오브제들”은 이미지가 아닌, 쓰임이 있는 것들이다. 그 오브제는 현의 활대, 철사나 와이어, 종이부조, 만든 나무상자, 텔레비전, 레코드판, 시계태엽, 모래시계, 바이얼린, 책, 만든 도용, 유리, 거울, 오래된 나무, 시가상자, 나뭇가지, 전화 수화기, 깃털 등이다. 이러한 경우, 그의 캔버스는 그림을 그리는 지지대가 아닌 하나의 단층적 상자나 오브제로서 작용되고 있으며, 그것을 더욱 강조하기 위해 비슷한 개념으로서 종이 부조를 만들어 종이 섬유질의 예민한 지층을 은유적으로 드러낸다. 이때의 캔버스는 하나의 지지를 위한 필드로서 변화된 천이 아닌, 의식의 심층을 담아내는 매우 중요한 요소이다 다른 경우는 상자형식의 틀을 만들어 그 안에 사진의 이미지나 책을 붙이는 등, 혼성적인 오브제를 동원 한다. 평면과 입체, 현재와 과거, 동양과 서양, 오래된 것과 새로운 것, 만든 것과 만들어진 것들이 공존한다. 이 공존은 매우 복합적으로 구성되어 있으며 하나의 서술적 이야기를 만들고 있다.

이야기는 서술적이나, 그것을 해석하는 방법과 접근은 정지된 측면을 가지면서 기존의 시간 개념을 깨부수려는 시도이다. 이러한 시도에서, 한만영은 극단적인 기법과 대비적인 도래를 취한다. 부드러운 것과 딱딱한 것의 대비, 집적된 것과 표면으로서의 예민함, 공예적인 측면과 아주 회화적인 것의 대비 등이다. 이 대비는 빗을 수 없는 것을 빗어내려는 탐색 같기도 하며, 무명화와 존재상실 이라는 익명인으로서의 현대인 같기도 하다. 그러나 그의 익명은 “인간은 존재”라는 성명성과 개체적 속성을 극명하게 기술하려 하고 있다. 고대벽화의 이름 모를 어떤 사람과 익명처럼 살아가는 현대인의 대비를 통해서 물리적 시간의 제한적 문제와 그 변형으로서의 만남을 시도하고 있다. 따라서 그 변형은 의식의 자유로운 변용을 통해서 이루어지며, 그 오브제들은 “시간의 간섭”을 무화 시킨다. 이 변용은 시간이라는 수직적 개념을 뛰어넘어, 시간의 중량을 진공의 상태로 되돌리는 기능을 한다.

이처럼 그의 최근 작업은 고요하나 움직이고 있는 하나의 가능태이며, 그 만들어진 오브제를 매개로 하여 시간을 복제하고 있다. 이때 그의 복제는 비슷한 유형과 형식을 반복하면서, “변형된 신화”를 만들어 낸다. 이것은 시간에 지배당할 수 밖에 없는 인간의 한계를 인정하는 행위이다. 그러나 역설적으로 이 한계는 한만영의 변형된 신화가 가질 수 있는 복제의 새로운 가능성이며, 기억의 현재형이 되고 있다.